NEWS

2024.02.29

2023.12.01

2023.01.01

2020.02.28

2018.03.30

運営者紹介

運営者紹介

運営者紹介

運営者紹介

運営者情報

| 販売業者 | 株式会社天牛書店 |

|---|---|

| 古物商許可番号 | 大阪府公安委員会第3132号 |

| 運営統括責任者 | 天牛高志 |

| 所在地 |

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町5-14-7 |

| 問合せ方法 | E-mail・電話・FAX |

|

商品代金以外の 必要料金 |

送料(無料の場合有)・お振込時の手数料 |

| 申込の有効期限 | 1週間(応相談) |

| 引き渡し時期 |

表示価格計5,000円以上時は日時指定可 後払・着払時は発送承諾後、先払時は御振込確認後に御希望の日時に合わせて発送 表示価格計5,000円未満時は宅配便にて即日発送 |

| 販売数量 | 1点から |

| 不良品 |

代金返還 良品在庫時は交換も可 |

| お支払い方法 | 郵便振替・銀行振込・代引き・クレジットカード |

| お支払い期限 | 商品到着後、原則1週間以内(応相談) |

| 返品について | 返品を御希望の場合は返品前にお知らせ下さい |

| 返品送料 |

弊社負担 お客様の御都合による返品の場合はお客様負担となります |

| 返品期限 | 商品到着後3日以内 |

天牛書店100年の歩み

天牛書店の歴史は、明治40年(1907)に創業者天牛新一郎が大阪市南区二つ井戸で開いた露天の古本屋に始まります。

明治25年(1892)和歌山県伊都郡に生まれ、家業の失敗から家族と共に8歳で大阪に移り住んだ新一郎は、高等小学校を卒業後、古道具屋を営む父の助けを受けつつ15歳で古本屋を始め、数年間の夜店回りの後、大正4年(1915)日本橋南詰浜側に小さな店舗を借りて「くもじや 天牛書店」を開業しました。

夜店風景

この店でまず新一郎が始めたのは、古本の正札販売でした。

そして「売買とも絶対駆け引き致しません」と宣言して、「高く買って、安く売る」良心的取引を心がけ、天牛書店の名を大阪に広めることに成功しました。

昭和7年(1932)には日本橋二つ井戸に、間口11メートル、奥行き41メートルの大規模店舗を開店するに至ります。

天牛書店の出店をきっかけに他の古書店も増え始めた日本橋界隈は次第に古本の街として定着し始め、大阪大空襲によってその面影を失いましたが、全盛期は東京の神田と並ぶ大古書街でした。

昭和7年日本橋二つ井戸店舗図

戦前の広告

「浪花に天牛あり」「天牛へ行けばどんな本でもある」と言われた程の膨大な在庫を求める多くの人々の活気で絶え間なく賑わい続ける店舗には、 若き日の折口信夫、武田麟太郎、長谷川幸延、藤沢桓夫らの諸氏が親しみをこめて「われらが古本大学」と呼んで通いつめ、新一郎の人柄も相まって、文学青年の格好のたまり場として愛されるようになっていきます。

戦前の店舗

また日本橋店の2階には100畳敷の大広間があり、そこを「道頓堀倶楽部」として 舞のおさらいや素人浄瑠璃などに貸す演芸会場を開いていましたが、 やはり当時の常連客であった作家織田作之助は出世作「夫婦善哉」(昭和15年刊)の結びに、以下のように「天牛書店」を登場させています。

戦前の店舗

蝶子と柳吉はやがて浄瑠璃に凝りだした。二つ井戸天牛書店の二階広間で開かれた素義大会で、柳吉は蝶子の三味線で「太十」を語り、二等賞を貰った。景品の大きな座布団は蝶子が毎日使った。

織田作之助『夫婦善哉』より

道頓堀倶楽部

本が恋しうてしんぼうたまらず

昭和20年(1945)3月13日、大阪を襲った大空襲により、隆盛時には本店の他に大阪市内に7軒の支店を持つまでになっていた天牛書店は、そのすべてを焼失しました。

しかしその荒廃の中、新一郎は「本が恋しうてしんぼうたまらず」と立ち上がり 翌年の昭和21年(1946)には娘の蔵書数百冊を難波新地の貸店舗で売り始めます。そして道頓堀中座前に本店を移し、ようやく天牛書店は再興の途につきました。

終戦後間もない物不足の時代、街の図書館として再びにぎわい始めた天牛書店は、昭和24年(1949)千日前店を開店、中座前店を娘婿に任せ、新一郎は次女と共に千日前新店舗に力を入れ始めます。

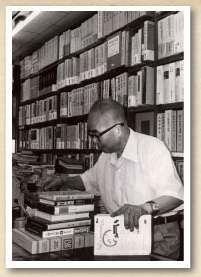

新一郎(道頓堀角座前店)

それから18年後の昭和43年(1968)には道路拡張のために千日前店を道頓堀角座前に移転するなどの変化はあったものの、両店舗には常に人が溢れ、資料を求めに司馬遼太郎氏が訪れる事もあれば、若き日の安藤忠雄氏が「大阪・道頓堀にあった古本屋<天牛>でル・コルビュジエの全集との衝撃的な出会い」(「Casa Brutas 安藤忠雄×旅 総集編」2006・マガジンハウス刊より)を果たすなど、まさに大阪の学生や文化人御用達の古本屋として大いに親しまれるようになっていました。

道頓堀店

当時「週刊文春」誌上で天牛新一郎と対談した永六輔氏に「僕は大阪に来て『天牛』によると、やっと大阪にいるという感じがしてくるのである」(「週刊文春」昭和48年2月26日号より)と述べられるほどの名物店主であった新一郎は、大阪文化の底流を支える上で大きな役割を果たしたこれらの功績を認められ、昭和47年(1972)に大阪産業功労賞を、昭和49年(1974)には大阪文化賞を受賞しました。

授賞式

アメリカ村、ハワイ、江坂、天神橋

昭和54年(1979)、祖父新一郎に代わって、孫である現店主天牛高志が、まだほとんど商店がなかった大阪心斎橋西のアメリカ村に、90坪の天牛書店新店舗を開きました。

元々は駐車場であった建物を改装し、むき出しの鉄骨の梁、本棚は赤く塗装し、自動販売機を置いた休憩スペースを設け、古くから敷地にあった稲荷祠はそのまま店内に残すなどといった、従来の古本屋のイメージを一新する店作りに挑戦したアメリカ村店は、新しい感覚が若いお客様にもご好評をいただき連日の盛況となります。

しかし、時代の流れとともにアメリカ村が賑やかなファッションの街へと変貌し、古書を売る落ち着いた環境ではなくなったことを機に、再び移転を決定しました。

アメリカ村店舗内

昭和63年(1988)、大阪府吹田市江坂町の服部緑地に程近い緑豊かな一画に、現在の天牛書店本店はオープンしました。

閑静な住宅街に建つ天牛ビルは、コンクリート打ち放しのモダンな外観から開店当時には大変目立ち、黒とグレーで統一し間接照明を取り入れた落ち着いた店内の雰囲気とも相まって、創業以来、初めて大阪市内を離れた天牛書店を北摂地域の人々に認知していただく契機ともなりました。

吹き抜け天井のある広々とした店舗は2フロアーに分かれ、10万冊の蔵書の中から、お客様がじっくりと本をお選びいただける環境は、新旧のお客様にご支持されております。

江坂店

さらに新しい試みとして、平成10年(1998)にはハワイ・ホノルル支店を展開、およそ3年の出店期間中は地元の方にも喜んでいただきました。

ハワイ店

平成12年(2000)、大阪を代表する商店街である天神橋筋商店街に、天神橋支店をオープンいたしました。

こちらの店舗では女性の方にも入りやすい店作りを心がけ、「ようやく天牛さんが大阪市内に戻ってきた」と喜ばれるよう努めております。

また、平成11年(1999)からはネット販売を手がけ始め、平成16年(2004)には本格的に天牛書店ホームページが完成しました。

天神橋店

晩年、天牛新一郎はインタビューにこたえて、「古本や古道具いうもんは、その本や道具を買っていただくのと違って、その店の主人を買っていただく、そう思うてます。力いっぱい買うことだけです。これで本が集まります」と述べています。

私共従業員一同もまた、お客様の喜びを第一義とし、これからも「親切・丁寧」をモットーに創業者天牛新一郎の「古本誠実売買」を目指して参ります。

良心的商いを大切にし、知性と感性を提供する空間を創り、一人でも多くのお客様に古書を楽しんでいただけるよう、末永くこの姿勢を守って行きたいと存じます。

歳月は経ってしまうものだと、近頃とみに身にしみて思う。

天牛書店が創業百年を迎えると聞いて少なからずの感慨をおぼえるのは、私自身と店主・天牛高志との出会いから始まる歴史が、お互いの先代を含めて、様々な思い出に満ちているからにほかならない。

五年前に没した私の父は、その昔、池田師範に学び、卒後は旧制住吉中学で教鞭を取りながら、昭和二十年三月の大空襲で焼け出されるまで大阪で青年時代を過ごすのだが、当時、文化人なら誰もが大阪古本大学とまで呼んだ“テンギュウ”の常連であった。

その頃、天牛といえば古本の代名詞、先代の新一郎が明治四〇年に始めた露店の古本屋が大きく成長をとげ、日本橋にケタ外れの店舗を構えていた。当時、そこは古本街として知られ、六〇店舗ほどが軒を連ねていたが、中でも道頓堀界隈を中心に七軒の支店をもつ天牛は最も有名であった。

古本に正規の値段を付けたのは、天牛新一郎が最初といわれる。それまでは骨董品と同様、値段はあってないようなもの。

客の顔をみて決めていたそれを撤廃し、正札をつけて商いをすることは、当時としては画期的だった。

やはり常連であった作家、織田作之助はその著『夫婦善哉』の中で、天牛書店の二階広間でひらかれた素義大会のもようを書いているし、自分の本を売りに来る客がいたらそれを取っておいてくれと店主に頼み、後でそれらにサインをして贈呈本にしたというエピソードも残している。“高く買い安く売る”をモットーにした正札商いは、律義な店主の人柄とマッチして、絶大な信用と人気を得ていた。いまの書店からは信じられない話だが、店の天井裏までお客がひしめいて、押すな押すなで下敷きになる者まで出る繁盛ぶり、子供でも通り抜けるのがむずかしいほどだったという。夜十一時までの営業だったが、開けてさえいればいくらでも客が入ったというから、いかに人がよく本を読んだ時代であったかが窺い知れる。

私の父も、そんな時代の天牛を知っていたから、戦後二十余年が経ち、息子が海外への旅に出て、英国の首都ロンドンで偶然、古書の天牛の孫と出会い、以降親しくつき合うようになったことを喜ばしい奇遇とみていた。ヴィクトリア駅のコインロッカーの開け方がわからずに困っていた私のそばに、たまたま日本人らしい男がいて、どうやったら開くんや、と尋ねたのがきっかけだった。

話はいきなり戦後に飛んでしまったが、先代はともに苦難を共有していて、つまり、太平洋戦争末期の大空襲のおかげで、父は大阪を去って兵庫の田舎へ、天牛新一郎は焼け野原となった街から堺市へと逃がれていく。ために、いったんは終焉を迎えた天牛書店だが、戦後の昭和二十一年、難波新地に小さな店を再興する。以来、店舗を移転しながら商いは順調に伸び、高志の高校時代、担任の先生と衝突して親が呼び出しを受けたときも、祖父は、仕事が忙しくて行けません、と断った。それがさらなる軋轢を生み、ついに東京へ転校を余儀なくされるのだが、それが高志にとっては正解で、自由な気風の学園でノビノビと育ち、後のロンドン留学へとつながっていく。私もまた、進学する予定の地元の高校で教師をしていた父の元を離れ、高校時代を姫路で過ごすことになるのだが、そのことが後に海外の旅へとつながっていることを思えば、やはり二世代にわたって不思議な縁があったというべきだろう。

私と天牛高志の違いは、ただ家業の跡を継ぐかどうかの問題で、義務の有る無しであった。ロンドンからさらにアメリカの大学へ留学する希望をもっていた高志は、祖母の病を理由に帰国を促され、以降は多忙な母親の説得を受け入れて、家業を手伝う定めとなる。むろん、不本意な選択だった、というのも、みずからの志しが半ばで頓挫したことに加えて、まだ元気で店を仕切る祖父・新一郎の名があまりに大きく、人は何かといえばその立派さを称え、孫の高志にとっては、みずからの存在が価値を認められない、目の上のタンコブ的人物とうつっていた。ただ、そういう状況のなかでも、そこは大阪の商い人である、やるからには何かで一番を目指そうと、アメリカ村の元駐車場に、敷地面積では当時日本随一の古書店をオープンして業界を驚かせた。

最初は嫌いだった家業がおもしろくなりかけていた頃でもあって、その後、心機一転、長くお世話になったミナミから、キタへと店舗を移転する。そして、祖父・新一郎が他界して(享年九十八)、名実ともに店を担うことになった頃から、ようやくみずからの才覚を発揮できる環境が整った。天牛といえば祖父がまず頭にくることもなくなって、気持ちの上で弾みがついた。祖父が長生きだったことから、数年後には母親も逝き、ひとつの時代が終わるのだが、それは古書店そのものが変貌をとげる時期にも当たっていた。

かつて人は、探しものの一冊を手に入れたければ、古本屋の主人を訪ねた。探し当て、それを手渡す、手渡されるときの喜び、店主とお客との人間的な交流、スキンシップがそこにはあった。ところが今は、どこにどんな本があるかはインターネットが教えてくれる時代になって、探して手渡す古本屋の醍醐味は失われた。いまや子供でも欲しい本をネットで探す。その現実を受け入れなければ、業界で生き残れない。アナログ的な環境に親しんできた天牛高志にとって、心情的なこだわりはあるものの、それは措いて、やむを得ない選択をする日がやって来た。

古本のネット販売化。ウェブサイトの立ち上げが、それでなくても本を読む人口が減少していく時代に生き残る唯一の手段だと、天牛高志は察知し、実行へと移す。祖父・新一郎が建物の軒先を借りて本を並べた時代から、インターネットの画面にずらりと在庫が映し出される時代への変貌ほどに、天牛書店百年の歴史を象徴するものはない。

到来したIT時代に、人はどう対処すればよいのか。いかにそれと向き合うかが今後は問われることになる。情報伝達の手段が一変したことで、人間の本質的なものまで損なわれるわけにはいかない。幸いにして、本好きであり、且つコンピュータが自在に扱える若い人材が集まってきているという。まさに、天牛書店の新しい時代が始まった。そのことを創業百年の「祝」としたい、と思うのである。

笹倉 明(作家)